こんにちは。加藤隆佑です。

がんの治療において、糖質(炭水化物)の摂りすぎは避けるべきです。

血糖値が高くなると、免疫力が大きく下がります。

がんは糖を栄養にして成長するという側面もあります。そのような視点からも血糖値が高くなることを避けないといけません。

しかし、「がんは糖を栄養にしているならば、糖を一切とらない」というわけではありません。人間の体は、生きていく上で、糖も必要としているからです。

大切なことは、血糖値がドカンと上がることを避けることです。

そうすれば、血糖のために、がんの成長が促進されるということは避けられます。

そして、糖質の具体的な摂り方を、講座でお伝えしましたね。

例えば、以下のようなことを、意識してくださったかと思います。

1、「糖質の摂りすぎは避けるべき」と解説して、摂りすぎにないようにする。

2、血糖が上がらないような、食材を取り入れる。

例)白米の代わりに、雑穀米や3分つきのお米を食べる。

しかし、そのようなことを実際に取り入れても、「糖質の摂り方として合格点なのか?」を疑問に思う方も多いです。

そして、最近になり、糖質の摂り方が、合格点なのかを、可視化できるようになりました。

その方法と、どのような結果になれば合格点かを解説します。

糖質の摂り方が、合格点かどうかの判断は食後血糖!

それは、血糖値の24時間測定することです。

血糖値を測定して、血糖値がスパイク状にドカンと上昇しなければ、糖質の摂り方は適切ということになります。

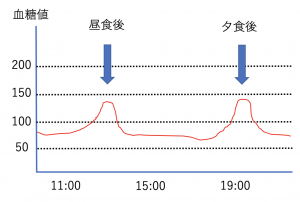

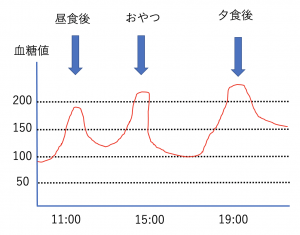

たとえば、以下の図を見てください。

食事後の血糖値は150未満になっています。150未満であれば合格です。

血糖値が高くなる1日当たりの回数も、朝食後、昼食後、夕食後の3回であれば、合格範囲内です。

ちなみに、15時におやつを食べても良いです。その際には、食事の時ほど血糖値が上がらない、おやつの内容にして欲しいです。

例)無塩無添加のローストしたナッツ(クルミ、カボチャの種など)

チーズ、ゆで卵(1日3個食べても、大丈夫です。)、85%以上のブラックチョコ、小さな和菓子

もちろん、たまには、気晴らしに、お好きなお菓子もオッケーです。

長続くするために、無理をしすぎてはいけません。

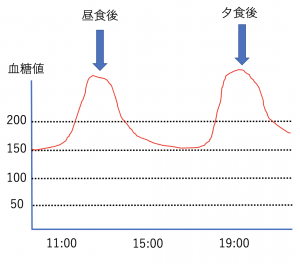

次に以下の血糖値の推移を見てください。

食後の血糖値が150を超えています。さらに、おやつの時の血糖値も、食事の時と同じくらいに上昇しています。

血糖値が、上がりにくい工夫を、しないといけません。

最後に血糖値の推移を見てください。 食事を食べる前から、かなり血糖値が高いです。150くらいあります。

食事を食べる前から、かなり血糖値が高いです。150くらいあります。

空腹時の血糖値の理想は100未満です。

そして、食後2時間したところの血糖値は、200を超えています。これは、いわゆる糖尿病という状態と言えます。

この場合は、糖尿病の薬も併用していかないといけません。

糖質の摂り方で、合格点は、食後血糖150!

がん治療における糖質の摂り方は、以下の状況になれば、ほぼ合格点と言えます。

- 食事後の血糖値は150未満

もし、その目標の達成が難しい時は、180未満を目標にしてください。

- 血糖値が高くなる1日当たりの回数も、朝食後、昼食後、夕食後の3回

- 15時におやつを食べても良いですが、その際には、食事の時ほど血糖値が上がらない

この状態を再現することができなくても、少しでもその状態に近づけられるように糖質の摂り方を工夫をしていただければと思います。

そのための工夫の仕方をお伝えします。

1、食事療法の講座でお話した内容を、可能な範囲で取り入れてください。

2、一緒に何を食べるかも大事

たとえば、すき焼き丼を食べれば、「すき焼きのタレ+ライス」で、血糖値は著明に上がりやすくなります。

しかし、キャベツや白菜といった野菜も大量に食べると、血糖値の上がり方は、かなり滑らかになります。

つまり、血糖の上がりやすいものを食べる前に、血糖の上がりにくいもの(たんぱく質や、糖質の少ない野菜など)を先に食べるだけでも、だいぶ血糖は上がりにくくなると言えます。

3、ゆっくり食べる

スピードは、とてもとても大事です。

「ゆっくりと、いちごクリームサンドを食べたら、血糖値が著明に上昇しなかった。」

このようなこともあります。

逆に、あまり血糖をあげない玄米のパンを、急いで食べたら、血糖値が跳ね上がるということもあります。

ゆっくり食べることは非常に重要。

ちなみに、利き手じゃない方で、食事を食べると、血糖の上昇を抑えられるという論文もあります。

利き手でなければ、食べるのに時間がかかるから、よくなるということですね。

早食いが癖になっていて、ゆっくり食べられない場合はどうする?

早食いが癖になっていて、ゆっくり食べられない場合はどうするかに関してですが、以下のような工夫をしてください。

1、血糖値の上がりやすいものに関しては、利き手じゃない方で食べる。

2、血糖値の上がりやすいものに関しては、小さなスプーンや小さなハシで食べる。

3、麺類は避ける。

麺類はどうしても、短時間の間に大量の糖質が胃の中に入ります。

血糖が上がりやすいとされる白米を食べる時をどうする?

雑穀米や3分付きのお米などを、食後血糖が上昇しにくいので、主食としてオススメしてきました。

しかし、体が弱った時に、雑穀米や3分付きのお米をうまく消化できず、困ることがあります。

そのような時は、白米にして欲しいです。

確かに、血糖が上がりやすくなりますが、本日お伝えしたような食べ方にすれば、大丈夫です。

色々工夫をしても、食後の血糖が高くなる。どうする?

私の食事療法の講座内容を実践していただき、特に朝食の糖質オフを意識するとなお良いです。

1、朝食の糖質を限りなく減らす

タンパク質や糖質の少ない野菜はたくさん食べてもOK

2、昼と夜の糖質は一般的な量はOK

ただし、食べる順番や組み合わせに気をつけても血糖が高くなる場合は、主食を半量にしてください。

そうした場合は、体重が減る恐れがあります。ダイエットをしたい方は良いですが、ダイエットを希望されない場合は、減らした分を次のような食材で補いましょう。

例)大豆製品(豆乳など)、半分のアボガド、ナッツ、ゆで卵、チーズ

3、間食は糖質は控え、ナッツ系のものにする

最後に、ご自身の血糖値は自分でチェックできるようになりました。

2週間使えるので、食事内容と血糖の変動を覚えておくと、今後の役に非常に役に立ちます。

簡単にチェックできます。

「自分はどのくらいまで糖質を摂っても大丈夫なのか?」と迷っている方は、実際に計測してみるのがおすすめです。

実際の血糖値の変化を把握すれば、より自分に合った精度の高い食事療法ができます。

私も、自分の血糖の変動を見て、食事内容を調節することがあるのですが、とても参考になります。

100点満点を目指す必要はなく、やれる範囲のことをやって、70点あたりを目指していきましょう。